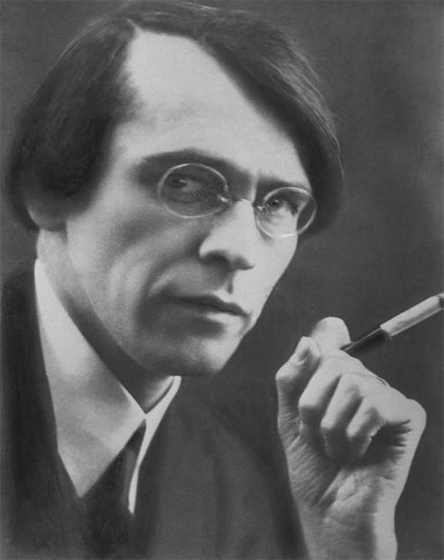

Книги на выброс. Переход Ходасевича («Почти свободная душа»)

17 августа, 2014

АВТОР: Глеб Давыдов

N.B.: Для лучшего понимания того, о чем идет речь в этой публикации, предлагаем сначала ознакомиться с эссе «Побег к себе, или Что такое искусство».

-

Все подлинные творцы созидают из пространства не-ума, из внутренней тишины, даже если не отдают себе в этом отчёта.

Экхарт Толле

Я собрался ехать на дачу, и, выходя из дома, наткнулся на стопку книг. Еще в декабре, уезжая в Индию, я попросил маму выбрасывать любые книги на свое усмотрение. «Все эти тексты можно найти в интернете, а в квартире от них только пыль». Сам я выбрасывать книги не могу, рука не поднимается, но мама гораздо отважнее – она может.

И с тех пор на лестнице лежит стопка книг. Я каждый день смотрю на нее, так как моя часть работы – это вынести книги с лестницы на улицу, к помойке. И я каждый раз «забываю» это сделать, внимательно разглядывая верхний слой стопки. Но тут мой взгляд зацепился чуть дольше, так как что-то в стопке изменилось, – еще вчера, например, я не видел здесь Тютчева!

Я поднял книжку под названием «И солнце нити золотит». Под ней оказалась тетрадка стихов Ходасевича. Что это? Мама выбросила Тютчева и Ходасевича? Вряд ли. Должно быть соседи решили присоединиться и внести свою лепту… Или же наоборот – они брали почитать кое-что из книг, а потом положили на место?

Я взял несколько книжек, лежавших сверху, закинул их в рюкзак и отправился в путь.

Приехав на дачу, я налил себе остатки коньяка, которые стояли тут уже года полтора (примерно столько я не имел никакого желания пить). И открыл одну из привезенных книг. Это были поучения старца Паисия. Я прочитал несколько страниц и закрыл эту брошюру. Дело в том, что старец оказался чрезвычайно скорбным. В каждом предложении призывал покаяться в своих грехах, прослезиться, сокрушиться сердцем и наложить на себя эпитимию. Потому что так того требует вера в Христа. Мне это было чуждо. Концепция греха и покаяния в христианстве вызывает множество недоразумений. Если и есть какой-нибудь грех, то только один: считать себя чем-то отдельным от Бога, претендуя на то, что у тебя есть собственная воля, отдельная от Его воли. Все остальное — лишнее.

Я закрыл Паисия и открыл Ходасевича. И прочитав первое же стихотворение («Музыка»), с облегчением расхохотался.

Всю ночь мела метель, но утро ясно.

Еще воскресная по телу бродит лень,

У Благовещенья на Бережках обедня

Еще не отошла. Я выхожу во двор.

Как мало все: и домик, и дымок,

Завившийся над крышей! Сребро-розов

Морозный пар. Столпы его восходят

Из-за домов под самый купол неба,

Как будто крылья ангелов гигантских.

И маленьким таким вдруг оказался

Дородный мой сосед, Сергей Иваныч.

Он в полушубке, в валенках. Дрова

Вокруг него раскиданы по снегу.

Обеими руками, напрягаясь,

Тяжелый свой колун над головою

Заносит он, но — тук! тук! тук!— не гром,

Звучат удары: небо, снег и холод

Звук поглощают… “С праздником, сосед”.

“А, здравствуйте!” — Я тоже расставляю

Свои дрова. Он — тук! Я — тук! Но вскоре

Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь

И говорю: “Постойте-ка минутку,

Как будто музыка?” Сергей Иваныч

Перестает работать, голову слегка

Приподымает, ничего не слышит,

Но слушает старательно… “Должно быть,

Вам показалось”,— говорит он.— “Что вы,

Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!”

Он слушает опять: “Ну, может быть —

Военного хоронят? Только что-то

Мне не слыхать”. Но я не унимаюсь:

“Помилуйте, теперь совсем уж ясно.

И музыка идет как будто сверху.

Виолончель… и арфы, может быть…

Вот хорошо играют! Не стучите!”

И бедный мой Сергей Иваныч снова

Перестает колоть. Он ничего не слышит,

Но мне мешать не хочет и досады

Старается не выказать. Забавно:

Стоит он посреди двора, боясь нарушить

Неслышную симфонию. И жалко

Мне, наконец, становится его.

Я объявляю: “Кончилось”.

Мы снова За топоры беремся.

Тук! Тук! Тук!..

А небо Такое же высокое, и так же

В нем ангелы пернатые сияют.

Вот он, подлинный дзен! Я вспомнил своего соседа по даче Олега. Крепкий, именно что «дородный» мужик, работает прорабом на стройках, в свободное время пьет водку и почти не пьянеет. И вот я представил: мы рубим вместе дрова, и я ему говорю: погоди, слышишь музыку? И внимательно гляжу в небо. Олег смотрит на меня как на умалишенного, пожимает плечами и начинает рубить дальше. Я опять призываю его остановиться, начиная руками дирижировать воображаемым оркестром, спрятанном где-то там высоко в небесах. А Олег, нахмурившись, удивленно замечает: «Да ты, брат, совсем допился! Белочка у тебя! Нет никакой музыки». Тут я перестаю дирижировать и смотрю на него с неподдельным сожалением, как на напрочь лишенного способности слышать. И говорю: «Ладно, руби дальше, раз не слышишь». Колун с треском падает на очередную чурку.

Все это я представил себе за долю секунды. А представив, рассмеялся. И стал читать дальше. оказалась настолько созвучна моему состоянию, что я проглотил ее так же быстро, как ту небольшую рюмку остатков коньяка, с которой начал свой сегодняшний дачный вечер.

Во-первых, очевидно, что стихи эти по большей части написаны Ходасевичем где-то на даче (в них то и дело она упоминается). Во-вторых, все они дышат необратимостью перехода. Того самого промежуточного состояния между умом и Истиной, отождествленностью и свободой, в котором и я (в данном случае — персонаж по имени Глеб Давыдов) ощущаю себя сегодня. Этот период «личной истории» просветленные обычно вспоминают как «период духовного поиска». Речь идет о точке на исходе этого периода, там, где больше нет ни малейшей возможности жить по-прежнему, но окончательное разотождествление еще не случилось, и психологический ум то и дело проявляет активность, оттягивая на себя внимание и не позволяя наслаждаться происходящим, как то бывает возможно в моменты растворения, исчезновения в Себе. Муджи объясняет это как период «перехода с ручного управления на автоматическое». Когда ты постепенно перестаешь считать себя деятелем своих действий, осознаешь, что все просто происходит само собой, никто ничего не делает, не принимает никаких решений. До сих пор это было неизвестно тебе. Или было известно всего лишь как концепция, вычитанная в книге или услышанная на сатсанге. Но по мере того, как ты обращаешь на это внимание, наблюдаешь за происходящим и наблюдаешь за наблюдающим… это становится тобой, твоим бытием. И тогда неприятный дискомфорт появляется всякий раз, когда ты снова по инерции возвращаешься к прежнему восприятию ответственной за свои поступки и мысли отдельной сущности. Выдуманной сущности, которая функционирует во времени, в сковывающих рамках историй, придумываемых поверх вневременной реальности.

Смотрю в окно – и презираю.

Смотрю в себя – презрен я сам.

На землю громы призываю,

Не доверяя небесам.

Дневным сиянием объятый,

Один беззвездный вижу мрак…

Так вьется на гряде червяк,

Разсечен тяжкою лопатой.

Этот момент, когда еще по привычке иногда ощущаешь себя ограниченной (отделенной) личностью, но уже знаешь, что эта отделенная персона — нереальна, а просто набор идей, концепций, представлений о самом себе, просто образ самого себя, а не Истинное Я. Этот ложный образ себя позволяет самозабвенно окунуться в игру проявленного мира и наслаждаться этой игрой и страдать от нее… Впрочем, из того положения, когда ты осознаешь, что это не настоящее, но все еще по привычке сохраняется отождествленность и вера в то, что все-таки оно это ты, нет возможности наслаждаться. Все вокруг превращается в своего рода пытку. Ты уже знаешь, что это фэйк (в том числе и эта «пытка»). Но пока еще продолжаешь как бы верить в реальность этого. До тех пор, пока не сливаешься опять с Тишиной. И хотя это слияние происходит все чаще и длится все дольше, моменты «отпадения от благодати» переживаются все же как нечто весьма весомое, тяжелое.

Лети, кораблик мой, лети,

Кренясь и не ища спасенья.

Его и нет на том пути,

Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,

Хотя в ненастье нашей ночи,

Быть может, с берега глядят

Одни, нам ведомые, очи.

А нет – беды не много в том!

Забыты мы – и то не плохо.

Ведь мы и гибнем, и поем

Не для девического вздоха.

И вот ты действительно чувствуешь себя как бы зависшим между двумя мирами – между нереальным миром иллюзии, тем миром «личной истории», в котором живут большинство жителей этой планеты – с его воспоминаниями, проекциями, планами, сожалениями, разочарованиями, надеждами. И – реальным миром неподвижного Настоящего. Мимо которого проходят все эти нереальные истории, растворяясь в забытьи, как облака растворяются в синем небе. То и дело ты задаешь себе вопросы самоисследования в духе: «Кто это завис между этими двумя мирами? И как можно говорить о двух мирах, если одного из них на самом деле не существует?» Конечно же, это тоже такая игра. Или, вероятно, финальный эпизод большого сериала. Эпизод, который должен иметь место, прежде чем закончится все, и игра будет восприниматься не более как игра. Знал ли Ходасевич, что все это игра? Знал ли он, что его «тяжелая лира» имеет вес только в его воображении? Судя по стихам, он, по меньшей мере, подозревал.

И никто не объяснит,

Отчего на склоне лет

Хочется еще бродить,

Верить, коченеть и петь.

Это Ходасевич написал в возрасте 36 лет. Это точно такой же «склон лет», как и у меня. Конечно же, здесь не имеется в виду «физическая старость». Речь о том, что подошла к концу жизнь, полная беспокойств и страданий.

И оставшемуся тому, кто все еще ведет эту жизнь по некой инерции, это бывает в тягость. Этот некто уже и не жив (он никогда и не был живым). Но по привычке ты все еще время от времени возвращаешься к нему, чувствуешь себя – им, и страдаешь от этого. Впрочем, нереальность этих страданий уже настолько очевидна, что надолго они никогда не задерживаются. Это как две половины разрубленного лопатой червяка все еще дергаются в агонии, как курица с отрубленной головой все еще бегает по земле… И тогда

Мне каждый звук терзает слух,

И каждый луч глазам несносен.

Прорезываться начал дух,

Как зуб из-под припухших десен.

Прорежется — и сбросит прочь

Изношенную оболочку,

Тысячеокий — канет в ночь,

Не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —

Банкир, заколотый апашем,—

Руками рану зажимать,

Кричать и биться в мире вашем.

Об этом стихи Ходасевича из этой тетрадки. О «мучительности перехода», о невозможности жить по-прежнему, о необходимости этого периода. Который будет продолжаться до тех пор, пока ты окончательно не израсходуешь инерцию интереса к ложному, не перестанешь «верить в истории». В том числе и в эти «мучительность» и «переход».

Пока вся кровь не выступит из пор,

Пока не выплачешь земные очи –

Не станешь духом. Жди, смотря в упор,

Как брызжет свет, не застилая ночи.

Он знал, что душа (Атман) «живет своей жизнью». Что ей нет никакого дела до мучений и страданий «тела-ума». И что эта чистота и незапятнанное величие и есть его Истинное Я:

Душа моя – как полная луна:

Холодная и ясная она.

На высоте горит себе, горит —

И слез моих она не осушит;

И от беды моей не больно ей,

И ей не внятен стон моих страстей;

А сколько здесь мне довелось страдать —

Душе сияющей не стоит знать

Но он все еще не мог окончательно проститься с миром грез и перешагнуть несуществующую границу. Божественное Чудо проявленного мира, красота и сила этой иллюзии настолько тянут к отождествлению, что, кажется, разотождествление невозможно.

Покрова Майи потаенной

Не приподнять моей руке,

Но чуден мир, отображенный

В твоем расширенном зрачке.

Он и хотел полного слияния с Истиной, и осознавал, что он, тот, кто «хочет слияния», не может сделать для этого слияния ничего, как ни старайся. Потому что любое его «действие», «делание» будет создавать отделенность, при которой слияние не будет полным. Но он все равно призывал самого себя сделать хоть что-то:

Перешагни, перескочи,

Перелети, пере- что хочешь —

Но вырвись: камнем из пращи,

Звездой, сорвавшейся в ночи

Сам затерял — теперь ищи…

Как сказал Муджи на одном из сатсангов кому-то из «искателей Истины»: «Я прошу тебя сделать то, что ты не можешь сделать!» И еще на сатсангах он часто говорит по этому поводу: «Ты должен быть коровой, которая подпрыгнет выше луны».

Как может корова подпрыгнуть выше луны? Как может верблюд пройти сквозь игольное ушко? Никак. И в этот момент ты понимаешь, что единственно возможное… это даже не действие, даже не остановка, а сдача. И это не ты сдаешься, а это то, что происходит само собой. Все останавливается, ни одной мысли нет, ни одного чувства, ты пуст, тебя нет в это мгновение. Ты становишься абсолютно прозрачен, «умираешь». И только тогда начинается настоящая Жизнь.

Закрой глаза и падай, падай,

Как навзничь – в самого себя.

Я завидую Ходасевичу. У него была поэзия. Он мог записывать стихи. Со мной это случается исключительно редко. Да и эти записи я сейчас делаю не знаю как, не знаю зачем. И чуть только подумаю об этом, мне сразу же хочется их бросить, я сразу ощущаю огромную усталость и бессмысленность этого процесса. Но пока не происходит этого «думания», записи выходят из меня абсолютно без сопротивления… я просто записываю то, что приходит. И это не приносит никаких неудобств. Должно быть, так было и у Ходасевича, когда вот он ощущает себя обыкновенной маленькой личностью, а в следующее мгновение вдруг впадает в забытье и начинает говорить стихами:

О, косная, нищая скудость

Безвыходной жизни моей!

Кому мне поведать, как жалко

Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,

Колени обнявши свои,

И вдруг начинаю стихами

С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!

Нельзя в них понять ничего,

Но звуки правдивее смысла,

И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка

Вплетается в пенье мое,

И узкое, узкое, узкое

Пронзает меня лезвие.

Я сам над собой вырастаю,

Над мертвым встаю бытием,

Стопами в подземное пламя,

В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —

Глазами, быть может, змеи —

Как пению дикому внемлют

Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец

Вся комната мерно идет,

И кто-то тяжелую лиру

Мне в руки сквозь ветер дает

И нет штукатурного неба

И солнца в шестнадцать свечей:

На гладкие черные скалы

Стопы опирает — Орфей.

В такие моменты он, несомненно, знал истину, точнее был Истиной, становился единым с ней. Но бывали и просто проблески, мгновенные озарения, сатори:

Душа! Любовь моя! Ты дышишь

Такою чистой высотой,

Ты крылья тонкие колышешь

В такой лазури, что порой,

Вдруг, не стерпя счастливой муки,

Лелея наш святой союз,

Я сам себе целую руки,

Сам на себя не нагляжусь

И как мне не любить себя,

Сосуд непрочный, некрасивый,

Но драгоценный и счастливый

Тем, что вмещает он — тебя?

Тут он словно воспринимает себя отдельным от души, от Атмана, от Истинного Я. Соглашается на то, что он всего лишь вместилище души, а душа – она все же как-то отдельно. Соглашается с отождествлением (см. «Душа моя – как полная луна»).

Но от стиха к стиху Ходасевич все отчетливее слышит ее голос. Все больше и больше говорит о ней и все яснее осознает, что это всего лишь догадки:

Земное,

Что о небесном знаешь ты?

И приходит к выводу, что быть человеком, простым смертным, уже ему невозможно, потому что человек – это просто какая-то временная ерунда. Чушь и ерунда:

Здесь, на горошине земли,

Будь или ангел, или демон.

А человек – иль не затем он,

Чтобы забыть его могли?

Стихи, написанные из Осознанности, самой Осознанностью. «Почти свободная душа» — так он говорит о своем состоянии. Это же самое я могу сказать и о том, «где» я нахожусь сейчас. И уже никуда не денешься, придется «идти» до конца. Потому что даже остановись я сейчас, все равно потом придется начинать сначала.

Да, да! В слепой и нежной страсти

Переболей, перегори,

Рви сердце, как письмо, на части,

Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать

Опять придется над собой,

Опять любить и ножкой дрыгать

На сцене лунно-голубой.

Да и, кажется, начни я с начала, это не продлилось бы долго. Энергия жить – есть. Энергия пытаться что-то делать помимо и «сверх» того, как эта жизнь разворачивается сама собой, уже нет.

И ты просто остаешься, потому что слишком любишь «все, что душу облекает в плоть» (Есенин).

Все жду: кого-нибудь задавит

Взбесившийся автомобиль,

Зевака бледный окровавит

Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:

Раскачка, выворот, беда,

Звезда на землю оборвется,

И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат.

Начнется все, чего хочу,

И солнце ангелы потушат,

Как утром — лишнюю свечу.

И так и живешь, с пониманием, что все это только театр. Драма, в кривое зеркало которой все еще кривляется полумертвое эго. И тогда на мгновение застываешь, закрываешь глаза, и… все замирает:

Ни розового сада,

Ни песенного лада

Воистину не надо —

Я падаю в себя.

На все, что людям ясно

На все, что им прекрасно

Вдруг стала несогласна

Взыгравшая душа.

Мне все невыносимо!

Скорей же, легче дыма

Летите мимо, мимо

Дурные сны земли.

И мне, как и Ходасевичу, ничего не остается, как только сдаться и делать только то, что делается. Оставаться там, где я есть и уже ничего не хотеть и не ждать. Just to keep quiet. Впрочем, и этого всего (того, что я записал тут «о себе») — уже нет. «Здесь нет музыкантов, здесь нет оркестра. Все это только запись». Как и все остальное, что вы можете где-либо прочитать.

Друзья, друзья! Быть может, скоро —

И не во сне, а наяву —

Я нить пустого разговора

Для всех нежданно оборву.

И повинуясь только звуку

Души, запевшей, как смычок,

Вдруг подниму на воздух руку,

И затрепещет в ней цветок,

И я увижу и открою

Цветочный мир, цветочный путь

О, если бы и вы со мною

Могли туда перешагнуть! ДАЛЬШЕ — о стихах Тютчева >>

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Побег к себе, или Что такое искусство

Исполнись волею моей…

всё очень индивидуально :) но, впрочем, эту «музыку сфер» и мне однажды довелось слышать

…и мне.

иногда верится, что всё же наберётся «критическая масса»…)